会社で加入する社会保険の基礎知識

会社で加入義務のある社会保険について、基礎的な内容を解説しています。適切に届出を行うと同時に、従業員の方の理解と協力を得られるようにしましょう。

会社で加入する社会保険とは

社会保険の種類

会社で加入する社会保険の種類と、主な補償内容は次の表のとおりです。

| 保険制度 | 主な保険事故・給付目的 | 主な給付内容 |

| 労災保険 | 業務上災害 通勤災害 |

労災指定病院による療養給付 休業、傷病、障害、介護、遺族補償、葬祭 |

| 雇用保険 | 失業、就職促進、 雇用継続、教育訓練 |

失業手当、再就職手当、育児/介護休業給付金 高年齢雇用継続給付、教育訓練給付 |

| 健康保険 | 私傷病・出産・死亡 | 保険医療機関による療養給付、家族療養費 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金 埋葬料、高額療養費、保険外併用療養費 |

| 介護保険 | 要介護・要支援状態 |

介護給付、予防給付、市町村特別給付 |

| 厚生年金保険 | 老齢・障害・死亡 | 老齢年金、障害年金、障害手当金、遺族年金 |

一定の要件に該当すると、事業場ごとに保険関係が自動的に成立し、事業主には各種届出を行う義務と保険料を納付する義務が発生します。

社会保険のメリット

- 厚生年金は国民年金に上乗せで支給される

- 配偶者又は子がいる場合に、要件を満たすと加給年金が加算される

- 障害年金の等級が3級~(国民年金は2級~)、一時金の障害手当金もある

- 遺族年金を受給できる遺族の範囲が広い

被保険者

労災保険には被保険者という概念がなく、事業主が加入する保険となります。これは、労働基準法の規定による災害補償義務を担保するという性質によるものです。そのため保険料負担も事業主のみとなります。

それ以外の保険については、加入対象となる各個人が被保険者資格を取得し、保険料の一定割合を負担します。資格取得の届出は事業主が行う必要があります。

なお、社会保険料は給与額に比例して増加しますが、所得補償を目的とした給付金も、給与額の水準に応じた額が受けられるようになっています。

労働保険と社会保険

社会保険は、労働保険と狭義の社会保険に分類されます。

(実務上はこの呼称が使われ、社会保険と言えば健保・厚年をいう)

| 労働保険 | 労災保険 雇用保険 |

|---|---|

| 社会保険 | 健康保険(+介護保険) 厚生年金保険 |

窓口となる行政機関

事業所所在地を管轄する次の官公署となります。

- 労災保険…労働基準監督署

- 雇用保険…公共職業安定所(ハローワーク)

- 健康保険…全国健康保険協会又は健康保険組合

- 厚生年金…日本年金機構又は共済組合等

全国健康保険協会(いわゆる協会けんぽ)の場合は、資格の取得・喪失関係の届出窓口は日本年金機構となります。

適用範囲のポイント

労働保険は、原則として労働者を雇い入れたときに加入が必要となります。

雇用保険の被保険者となる要件は

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 30日を超えて引き続き雇用見込があること(30日以内で雇用関係が終了することが明らかでないこと)

の2つを満たし、かつ除外要件に該当しないことです。(※日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者に該当する場合を除く)

社会保険は、法人役員にも加入義務があるため、法人事業所の場合は取締役一人の会社でも加入が必要です。役員以外の労働者については、1か月の所定労働日数及び1週間の所定労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上の人が対象となります。(※特定適用事業所の場合は4分の3に満たない短時間労働者も適用になる場合あり)

適用範囲、保険料徴収の仕組み等は下記ページをご参照ください。

社会保険適用Q&A

社会保険について従業員教育を忘れずに!

社会保険料として給与の15%くらい天引きされます。手取り額が下がるため、従業員の中にはマイナスのイメージをもたれている方もいます。

何のために支払っているのか、どのような仕組みで引かれているのかを理解していないと、会社の労働条件に不満が転嫁されてしまう場合があります。

誤解を招きやすいポイントは2つです。

- 会社が保険料を負担していることを知らない

- 保険料は会社のふところに入っていると思っている

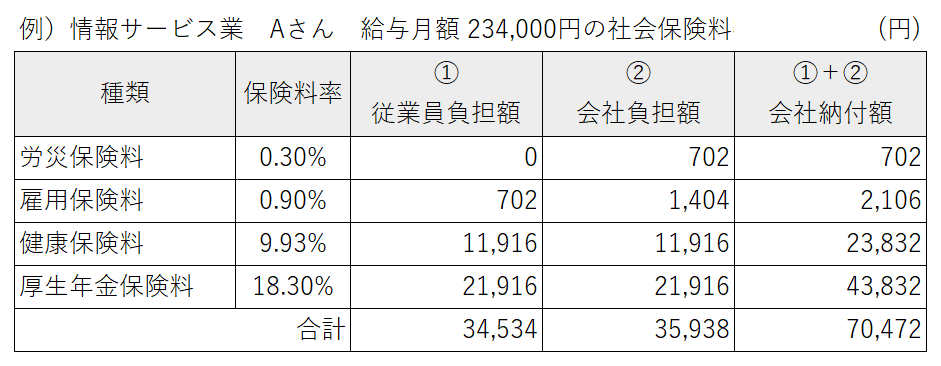

次の例をご覧ください。

このように表示すると、国保や国民年金なら本来自分で全額負担しなければならない保険料を、会社も負担していることがわかります。また、保険料は会社が納付義務を負っているのであって、従業員から搾取しているわけではありません。

思わぬ反感を買わないためにも、丁寧に教育して理解を深めておくことが大切です。当事務所では、従業員向けの研修も承っておりますので、お気軽にご相談ください。