就業規則の作成・見直しお任せください

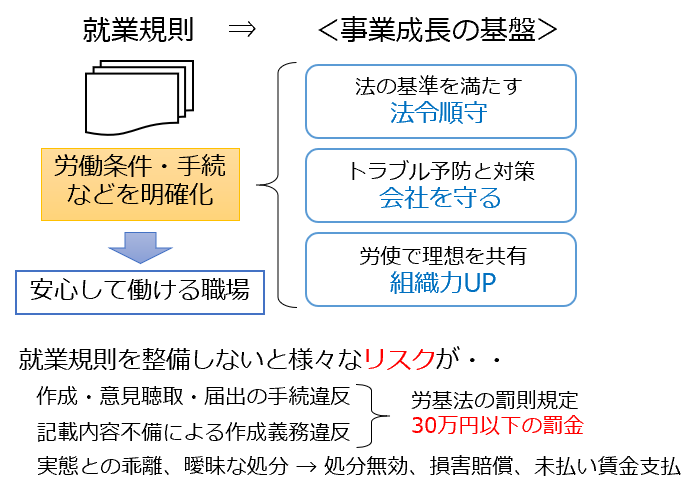

就業規則は、その会社で働くときのルールを定めた規程集です。経営上の様々なリスクから会社を守り、労使の信頼関係維持と組織統制のための重要アイテムとなります。

就業規則の作成・診断・規定追加

当事務所では、現在運用されている就業規則の診断から、オリジナル規則の新規作成まで、お客様のご要望に応じて対応させていただきます。

次のような場合にはどうぞご相談ください。

- これから就業規則を定める

- 長期間メンテしていない

- テンプレートをそのまま流用している

- 人事制度や労働条件の変更を予定している

- 法令に適合しているか確認したい

会社設立の場合はもちろん、事業規模の拡大や事業承継などを機に、就業規則の整備をご検討されてみてはいかがでしょうか。

知っておきたい就業規則のこと

就業規則がなぜ必要?

就業規則の作成目的は、労働条件を明確化し、労務管理上のトラブルを予防することです。作成義務のない事業場でも、作成をお勧めします。

法令には各種の基準、規制等が定められていますが、法の最低要件を満たした上で、どのような労働条件を設定するかは個々の会社が決めることになります。

労働条件設定のポイント

リスク対策という視点では、法令適合と民事上の紛争予防(裁判対策含む)という2つの側面を押さえる必要があります。

労働条件には、

- 明確な基準、手続などが法定されているもの

- 一定の権利義務は法定されているが、細目は定められていないもの

- 法定されていないもの

があります。

1については法令の基準を満たすことが最低条件であり、強行法規に違反すれば監督機関による取締り・処罰の対象になります。

2,3については、社内ルールを規定しなければ実務的な運用が困難なものであり、またその有効性をめぐっては、最終的に司法判断に委ねられることになります。トラブルの生じやすい部分と言えます。

したがって法令に適合した規則制定はもちろんのこと、法がカバーしていない範囲についても就業規則で明確化し、それに沿った運用が求められます。

<ポイント>

- 法定要件を満たした上で、基本的な労働条件を明確化

- 退職、休業、休暇申請など、社内の手続と管理方法を定めておく

- 権利・義務の発生、会社が行う処分などには、根拠規定を整備する

専門知識がなければコピペは危険

就業規則は、自社の組織体制や経営方針等に基づいて定められるものです。

テンプレートの社名変更や例文のコピーだけでは、実態と合わなくなったり、内容が不十分となる可能性があります。

規定を編集するには、労働諸法令のほか人事・労務管理、民法、裁判例など広範な知識が必要であり、作成不備には処罰や民事裁判のリスクがあります。

<ポイント>

- 作成手続、記載事項の不備は労基法違反となる(30万円以下の罰金)

- 実態との不整合、処分規定の不備は労使紛争のもとである

- 裁判で違法、無効と判断されると、高額な損害賠償・未払い賃金の支払を命じられる場合がある

つくりっ放しではいけない

法改正、人事制度の変更など、就業規則は常にメンテナンスが必要です。これを怠れば、労基法上の義務違反となるおそれもあります。

SNSの普及、個人情報保護、多様な働き方など、変化する社会情勢やテクノロジーの発展に合わせて規定整備を行うことも重要です。トラブルを想定し、備えておかなければ対処できなくなってしまいます。

就業規則を作成するメリット

コンプライアンスの確保

法令に適合した労働条件、及び取扱い方法を定めておくことで、法令順守を社内統一的に図ることができます。従業員も安心して働くことができます。

会社をリスクから守る

コンプライアンス違反、事件/事故、労使紛争、情報・人材流出など、事業経営上の様々なリスクを回避し、適切な対策がとれる規定を定めておくことで、備えることができます。

経営方針を織り込んで組織統制

経営思想を規則に織り込むことで、労使で自分たちのありたい姿を共有することができます。自ら貢献するための思考・行動ができる集団へ導くことも、就業規則の狙いです。

就業規則の法定事項

①法律上の義務と効力発生要件

| 作成 | 常用労働者数10人以上の事業場には作成・届出義務があります。 |

|---|---|

| 意見 | 労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者の意見聴取(同意は不要)が必要です。 |

| 届出 | 労働者の意見書を添付して、労働基準監督署に届出します。 |

| 周知 | 効力の発生要件は、労働者に対する内容の全文周知です。 |

②法的な性質

- 法令違反や反社会的な内容でない限り、自由に作成できます。

- 労働者と合意なく不利な内容に変更する場合は、不利益の程度や変更の必要性などについて、客観的な合理性が必要とされます。

- 就業規則より不利な労働契約を無効化し、就業規則で定める労働条件に補正する効力があります。

③記載事項

絶対的必要記載事項(記載義務)

- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制による場合の就業時転換

- 賃金の決定、計算、支払の方法、締切り、支払の時期及び昇給

- 退職(解雇事由含む)

相対的必要記載事項(定めをする場合は記載義務)

- 退職手当に関する事項

- 臨時の賃金等及び最低賃金

- 労働者に負担させる食費、作業用品等

- 安全及び衛生

- 職業訓練

- 災害補償及び業務外の傷病扶助

- 表彰及び制裁

- 当該事業場の労働者すべてに適用される定め

任意的記載事項

絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項以外の事項

選べるコース

お客様のご要望に応じて内容をお選びいただけます。

| ①診断コースA(書面確認)30,000円 | 現状の就業規則内容を拝見し、法令適合状況やトラブルになりやすい記述がないかなどを診断し、修正案と今後の見直しポイントなどをお知らせします。 |

|---|---|

| ②診断コースB(実態確認)50,000円 | ①に加えて、労務管理の運用実態についてヒアリングをさせていただき、規則と実体面の乖離や予想されるリスクなども含めて診断させていただきます。 |

| ③規程追加コース 50,000円~ | 育児介護休業、傷病休職、ハラスメント対策など、新たに諸規程を追加する場合に作成を請け負います。 |

| ④規程変更コース 30,000円~ | 最新の法改正への適合や、社内制度変更などに合せて既存の規程内容を変更する場合のプランとなります。 |

| ⑤新規作成コース 150,000円~ | 御社の経営方針、労働条件、雇用実態、要望等を丁寧にお聴きした上で、オリジナルの就業規則を作成いたします。届出も代行いたします。 |

| ⑥全面改訂・不利益変更コース | 全面的に見直す場合には新規作成に準じた内容となりますが、不利益変更が伴う場合には、客観的合理性や代替措置、従業員の理解を得るための活動が必要となります。状況に応じて対応策を検討させていただきます。 |

※作成費用については、規程の数、規模、特殊性等により個別見積となります。人事制度の構築が伴う場合は別途コンサルティング費用が発生する場合があります。

説明会やアフターフォローもお任せください

どんなに素晴らしい就業規則を定めても、形骸化しては意味がありません。

効果的に運用するためには、趣旨や目的、内容を丁寧に説明し理解を得ることが重要です。従業員・管理職向けの研修会等もご要望により承ります。

当事務所は、就業規則を実際に運用できることを重視しています。作成後も修正や変更、継続的な運用サポートについてもご相談ください。