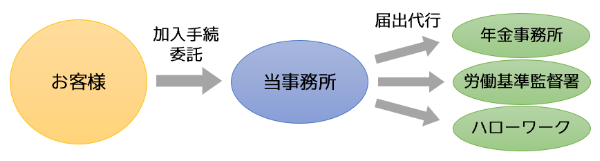

労働・社会保険の加入手続を代行

健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の加入手続なら当事務所へご相談ください。適用範囲の確認、届出代行を行います。

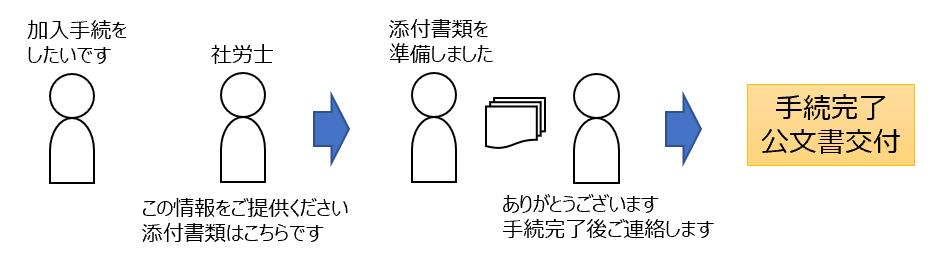

簡単3ステップ

お問い合せフォームまたはお電話で

お客様のご要望、業種や現在の状況などをお伺いし、必要な手続内容と料金を提示いたします。初回面談・見積は無料なのでご安心ください。

しっかりサポートいたします

お客様にご用意いただく会社や従業員の方の情報、添付書類についてご案内いたします。不足する帳票の整備や公的書類の取得についてもご相談ください。

電子申請で早くて安心

必要書類が揃ったら、社労士の電子証明書を使用して電子申請を行います。完了後、交付される書類と完了報告書をお渡しします。

見積もりシートをご活用ください

社会保険加入手続の見積はこちらのシートを予めご記入の上、お問い合わせフォーム又はFAXでお送りいただくとスムーズです。

社会保険加入手続見積シート.pdf

加入手続きをまとめて代行します!

適用範囲の確認

社会保険はお客様の業種や規模などによって適用範囲が異なります。

ご相談いただければ、適用される保険を確認し対応させていただきます。

適用範囲などを知りたい方はこちらもご参照ください。

社会保険適用Q&A

強制適用と任意適用

事業所が法定の要件に該当すると、社会保険の加入義務が自動的に発生します。この場合、社会保険に加入する・しないの選択余地はなく、手続が必要となります。

法令上の加入義務がない事業所については、一定の要件を満たすことで任意に加入することができます。

社会保険の加入手続とは

事業所を設置した事実や加入対象者など、法令で定められた所要の届出を行うことをいいます。

適用される保険によって内容は異なりますが、事業所の適用+従業員の資格取得の手続を行います。また、労働者を雇入れる場合には、労働保険料の申告と納付(先払い)も必要となります。

建設業は労災保険と雇用保険の手続が別となり、さらに事務所と現場で適用関係が異なる場合があります。

→建設業の保険関係はこちら

手続に必要な添付書類

社会保険の新規加入時に必要な主な書類は下記となります。

- 商業・法人登記事項証明書(履歴事項全部証明)…法人の場合

- 事業主世帯全員の住民票の写し…個人事業の場合

- 法人番号を証明する書類

- 労働者名簿

- 雇用契約書

- 賃貸借契約書(賃貸事務所の場合)

- その他事業実態を確認するための資料

必要な添付書類は、お客様の事業態様、管轄の官庁によって異なる場合があります。雇用契約書の整備や、その他書類の取得方法につきましても当事務所へご相談ください。

保険料の納付義務が発生しますのでご注意ください

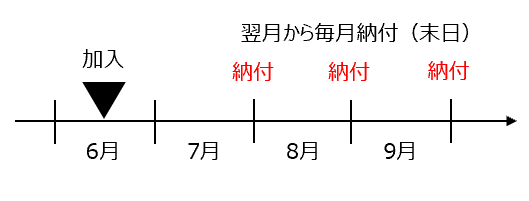

社会保険料(健康保険・厚生年金)

保険料の日割りはなく、月の途中から加入した場合でも1カ月分の保険料が発生します。保険料の納付期限は翌月末のため、加入した月の翌月から毎月納付が始まります。

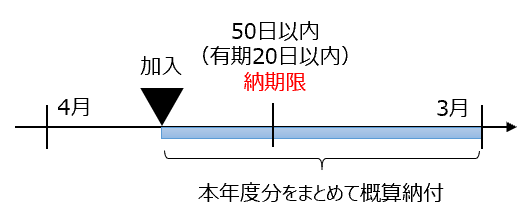

労働保険料 (労災保険・雇用保険)

労働保険料は4月~翌年3月までの年度単位で申告・納付を行います。加入初年度については、加入した月~年度末までの分の見込保険料(概算保険料と言います)を申告・納付します。

納期限は保険関係成立日の翌日から50日以内(有期事業は20日以内)です。

翌年に確定申告を行い、概算払いした保険料との過不足精算を行います。保険料徴収の仕組みや納付方法についてはこちらをご参照ください

社会保険適用Q&A

アフターフォローもお任せください!

社会保険に加入した後は日常的な手続と年次の定例手続が発生します。

■主な日常業務

次のようなイベントごとにハローワーク、年金事務所等への届出が複数発生します。

- 入退社、異動

- 結婚、出産、育児

- 業務/通勤災害、私傷病、死亡

- 給与の変動、賞与支払

- 事業主、事業所情報の変更

- 年齢による加入/脱退、徴収開始/終了

■年度毎の定例手続

- 算定基礎届

- 労働保険料の年度更新

これらを怠ると行政処分を受けたり、給付を受けられないなどの不利益が発生します。しかし、専門の担当者がいない場合は、事務の負担が本業を圧迫するとともにリスク要因を抱えることにもなります。

継続的な手続のアウトソーシングも承っておりますので、ご検討ください。

顧問契約のページを見る

セルフか委託かの見極めポイント

ご自身で加入手続を実施したいとお考えの方もいらっしゃることと存じます。委託されるかどうかの判断ポイントとして以下をご参考にしてください。

質問すべてYESならご自身でも問題なくできます。

NOが1つ以上あれば、調べる時間と再提出のリスクを考慮し委託をお勧めします。

| Q1.電子署名取得+業務ソフト導入済みである | 電子申請の環境をお持ちでない場合には、複数の行政機関に交通費をかけて往復し、窓口の列に並ぶことになります。新たな電子署名の取得や業務ソフトの導入には費用と時間がかかります。 |

|---|---|

| Q2.届出の責任主体と手続の関係を理解している | ①事業主の責任で行う届、②被保険者の請求に基づく届、③委任に基づく届があります。この関係を理解しないと、記載事項の確認方法、添付書類、署名押印箇所がわかり難くく手続の不備につながります。 |

| Q3.加入要件を理解している | 適用単位や加入対象者がわからないと、手続やソフトの設定ができません。 |

| Q4.記載項目をすべて理解している | 所定労働日数の計算、報酬に含めるもの、年収の考え方、適用日・資格取得日等、言葉の意味を知らないと記入(データ入力)ができません。 |

| Q5.添付書類について理解している | 添付書類の要否や種類はケース別で異なります。有効期間にも注意が必要です。 |

労働・社会保険の手続は社労士にお任せください

社労士はお客様に代わって加入手続を確実・迅速に行います。適用要件に該当したり、行政から未加入を指摘されたときには、お早めにご連絡ください。